Synology DS218+はサルベージ次第、廃棄となりそうだが、思えば、そもそも月の電気代が高い。突然高くなったのかというと、そうではなく、この10年くらい1人暮らしなのに電気代は、5人家族並み、最近では町工場なみに払っていた。仕事を変えたのを機会に電気代を見直してみる。まぁ、実家(一軒家)にいてファミリータイプの古い家電を使っているのもあるのだが、一番、電気代がかかっていると思しきは、自宅ラボ環境に尽きる。まず、最初に手をつけたのが、データセンターで使うべきのUbiquitiの48ポートSwitch。VLANだけではなく、VLANのルーティングもできるものだったので高機能だったが、いかんせん、FANの音がうるさい。なので手持ちのNetgearのファンレスSwitchに変更。そもそも48ポートスイッチにした理由は真夏に熱暴走でNetgearのSwitchが死ぬからだった。仮に熱暴走しなくても足元に置いてあるだけで足が火傷する。この交換だけで電気代が1万円程度安くなった。(暖房も使わなくなったからかもしれないが。)次に手をつけるのは、使っていないサーバ、いやサーバをほとんど撤去。遊び用に数台残しておく。最後にラボ用のNASの撤去。NASはHDDがたくさんついているので電気代がかかっているはず。

ラボ用といっても、趣味のRoon用のSynology DS918+とラボ用のQNAP TS-453BEの2台があったのだが、ラボ用のNASは実は、4TBx4で、それほど容量を使っていなかったので、統合させる。しかし、Synology DS918+は30TBで空きが800GBしかない。おまけにHDDの稼働が6年を超えていた(キャッシュのNVMEはフル書き込みを満了して故障した。)ので、更新をすることに。ただし、NASの引越は、新しいNASが必要なので、HDD以外にNASも買わなければならない。

また、SynologyのBtrfsはあまりメリットがなく、QNAPのExt4に加えてパフォーマンスが良くない。(SynologyでExt4ならパフォーマンスがいいかもしれない。)Synologyは一般家庭で使うには、おすすめだが、Video Stationが使えなくなったり、HDDもSynology製しかサポートしなくなる様子なので、一応、まだ逸般の誤家庭なので、QNAPにする。QNAPは、無骨で使いにくい部分もあるが、LXDコンテナが動くので、ラボ用としては、Synologyより便利。これでNASも1台にする。

閑話休題

購入したNASは、QNAP TS-464-8G

https://www.qnap.com/ja-jp/product/ts-464

メモリを入れ替えるので、4GBのモデルでも良かったのだが手に入らず。PCIeスロットで10G NICも付けられるのだが、QNAPのPCIeカードは高いので手がでない。

またSynologyと違って幾つかのツールや機能が有料になる。たとえば、

- 監視カメラの保存期間:無料でもSynologyはディスクの容量が永遠に残せたが、QNAPは2週間

- クラウドストレージの同期:ファイル共有として見せる場合、2つまで無料、それ以上は有料。ファイル共有として見せなくていいなら無料。

そういう意味でも

- Synology:家庭向き。

- QNAP:家庭向きの機能もついているが、さらにホームラボ、あるいは自分で作り上げる人向き。

家庭向きの機能は、ファイル共有や写真共有やAIを利用した分別機能などがあるが、自分はあまり使わない。Video再生は、QNAPもSynologyも実はアプリが使えなくなった、使えないと同等なので、両方とも別途入れる必要があるので変わりはない。まぁ、Synologyに関しては、限りなく黒のグレーな実装のOSがあるので最悪それを使えば。。。と思ったりもするが。

TS-464は、初期セットアップ時に従来のQTSとQTS heroが選べるが、zfsの機能に惹かれたが、CPUパワーを喰いそうなのと、いざとなった時のサルベージに苦労をしそうなのでQTSにした。ちなみに後からは変えられない。もう一台TS-464があれば、QTS heroにしてみてもいいが。ただせっかくの機材の縮小と逆になってしまう。

本体:

NICは、2.5Gbps x2だが、手持ちのハブは2.5Gbpsのポートは2つしかない。なので自分にはあまり恩恵はなかった。

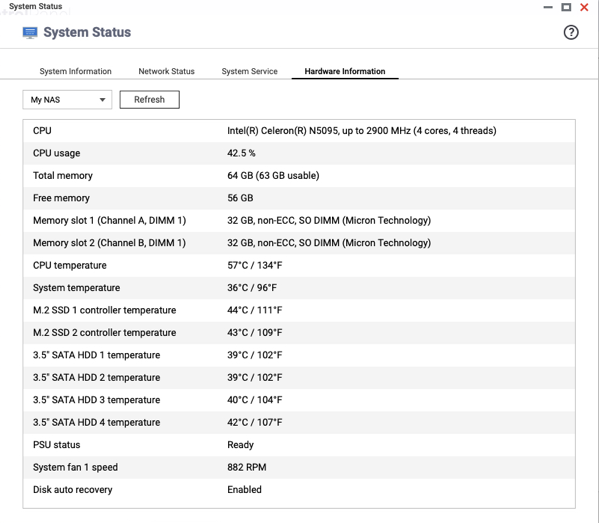

搭載CPUは2種類あるらしいが、自分のは、N5095(Desktop版TDP15W)だった。ものによっては、N5105 (mobile用TDP 10Wのものがあるらしい。Desktop版のほうがPassmarkの値がマルチスレッドで25だけ高い。0.6%の差なので誤差。性能的にはIntel第7世代のCorei7相当。

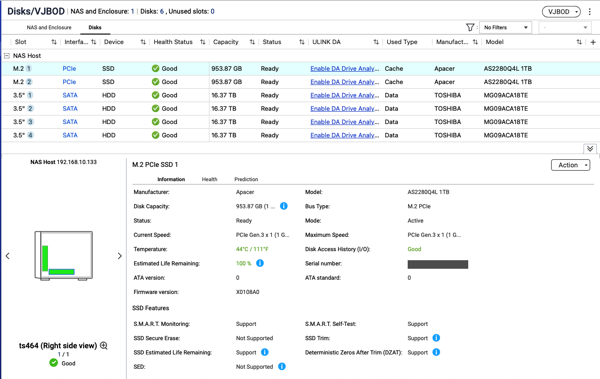

Synology DS918pでNVMEキャッシュの恩恵を受けていたので、NVMEは2枚つけた。2枚つけないと書き込みまで有効にならない。(書き込みを有効にした場合、急な電源断にはリスクがあるが。)

つけたSSDは、これ。とりあえずなので、安いもの。ほんとは、Enterpriseグレードのものを付けたかったが。

AS2280Q4L 1TB

最初1枚しか認識しなかった。SSDか本体の不良かと思ったが、スロットを入れ替えたら認識した。一つ発見したのが、同じメモリなのに、1つが片面実装、もう一方が両面実装だった。SSDは、目視して買った方がいいかも。

追記:

データ移行時に、かなりの書き込みが起きて急激に寿命が縮んだので、怖いので、新しい、そしてコンパチリストに載っているNVMEに交換した。移行時には、NVMEを外しておくことをおすすめする。

メモリ:

ロットによっては、オンボードメモリのものがあるらしい。(Amazon版?)その場合は増設不可の様子だが、自分のはSO-DIMMが1枚刺さっていて、空きバンクがあった。

スペックによると、TS-464は最大8GB x2 = 16GBまでしか認識しないと書かれていた。N5095のスペックを見てもやはり16GBと書かれている。しかし、以下では64GBで認識すると書かれている。

もしかすると、先頭の16GBしかキャッシュを認識しないかもしれない。メモリを8GBx1から32GBx2にしてみた。その際、元の8GBのDIMMを外すのに封印を切らなければならないのは考えものかもしれない。(もし、やるなら自己責任)もとのメモリはKingstoneのメモリが付いていた。

利用した。撤去するラボのマシンから取り出した、CrucialのDDR SO_DIMM 32GB x2 メモリ。無事認識した。

HDD:

奮発して、18TBのMG09ACA18TE。

もし、これで電気代が安くなるなら元は取れるかもしれない。(というか、それぐらい今、電気代がかかっている。)音はめちゃくちゃ静か。

18TBx4 RAID5だと全てのディスクの初期処理が終えるにはまるまる1日は覚悟したほうがいいかも。

パフォーマンス:

ネットではパフォーマンスがいいと書いてあるが。。。実際は

SATA(SSD cache) –> ネットワーク

なので、結果としてネットワークがボトルネックになってしまう。いくらSSDが安くなっても、2.5Gや10Gのネットワーク環境が安くならないと恩恵は受けられない。自分の環境は、フロア跨ぎの1Gbpsの環境なので、120MB/sくらい出れば御の字。ローカルのKVMで測れば速いのかもしれないが。

CPUは、DS918+の倍ぐらいのスピード。、Intel第7世代のCorei7程度なので劇的に速いとは感じない。メモリが64GBあるくらいか。もう少し仮想マシンが建てられそう。それでもWindowsとかは無理がある気がする。UbuntuのVMを立ててみているがかなりインストールに時間がかかった。CPUの性能、コア数も限られているので、一般的にNASのKVMにあまり期待をしてはいけない。

Ubuntu 24.04でhdparmで調べてみたが、Cache Read 3324M.44B/s, Buffered disk read 1076MB/s程度は出た。

アプリケーション:

今回は、Roonなどのプライベートデータと少しの検証環境を移設するので、あまり大したものを入れない。どうしてもというときは、コンテナで入れる。オブジェクトストレージは、Qobjectではなく、dockerでminioを入れる。

追記:

minioは、ダッシュボードが有償製品でしか使えなくなった。なので、Qobjectにするかもしれない。実際のパフォーマンスは調べたことはないけど。オブジェクトストレージは、kopiaでしか使う用はないけど。

ds918+の入れ替えで同程度のものということで入れ替えたが、DDR3で16GB RAM + 1Gbps NICから、DDR4で64GB RAM + 2.5Gbps NICになっただけで恐ろしく性能が向上したという感じではない。まぁ、凄いNASを作りたかったら、ネットワークを増強(必須)して、自作PCでやるのも手なんだが、いかんせん、自作のNASとかルーターって、何かあったら自分で対応、特にハードの問題が起きることが多いような気がする。逆にこういうのは性能が控えめだけど、初期不良やHDDの経年劣化以外は大抵ノントラブル。ある意味トレードオフなのかもしれない。